Comment cultiver ses plantes tinctoriales

26 juin 2025Les boissons pétillantes naturelles, une explosion de saveurs et de santé

21 août 2025Les plantes tinctoriales, histoire, science et techniques

Les plantes tinctoriales, histoire, science et techniques

Qu’est-ce qu’une plante tinctoriale exactement ? Il s’agit tout simplement d’une plante dont on extrait des substances colorantes pour teindre les textiles, cheveux, os, ivoire ou comme colorants cosmétiques, alimentaires ou autres.

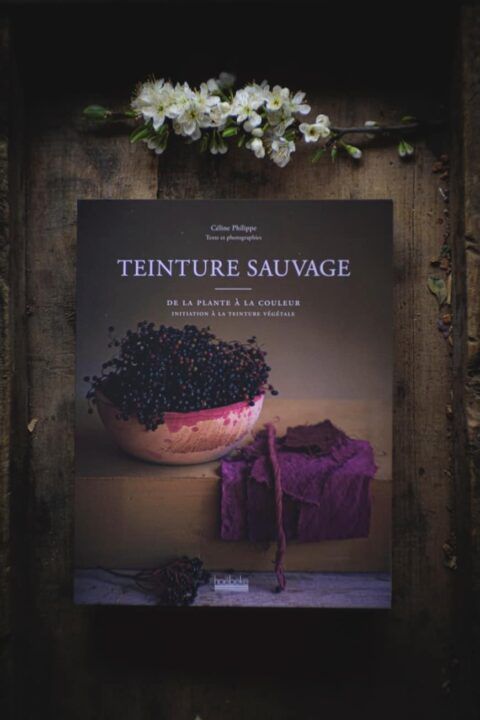

© éditions Belin

Histoire des plantes tinctoriales

Les plantes tinctoriales ont une histoire riche et variée, remontant à des milliers d’années. Leur utilisation traverse les âges et les cultures, témoignant de leur importance dans le développement des sociétés humaines.

Dès la préhistoire, les humains ont découvert comment utiliser les pigments naturels pour décorer leur corps et leurs vêtements. Les peintures rupestres, comme celles de Lascaux en France, montrent l’utilisation de pigments minéraux et végétaux pour créer des œuvres d’art il y a plus de 17 000 ans. Avec le temps, les techniques de teinture se sont affinées, permettant de produire une gamme de couleurs plus large et plus stable.

Dans l’Égypte ancienne, les plantes tinctoriales étaient utilisées pour teindre les bandelettes de lin servant à momifier les pharaons. Les Égyptiens maîtrisaient l’art de la teinture à la garance, une plante produisant un rouge profond, ainsi que l’indigo, qui donnait des nuances de bleu. Ces couleurs étaient souvent associées à des divinités et à des rituels sacrés.

L’importance historique et culturelle des plantes tinctoriales est immense. Elles ont joué un rôle crucial dans de nombreuses civilisations, servant non seulement à embellir les vêtements et les objets du quotidien, mais aussi à marquer des statuts sociaux, à exprimer des croyances spirituelles et à symboliser des valeurs culturelles. Par exemple, le pourpre de Tyr, extrait d’un mollusque mais souvent associé aux plantes dans l’imaginaire collectif, était si précieux dans l’Antiquité qu’il était réservé aux vêtements des empereurs et des dieux.

En Inde, l’indigo était cultivé et utilisé pour teindre les tissus depuis plus de 4 000 ans. Le « bleu indigo » est devenu emblématique de la culture indienne, notamment avec les saris et les turbans. La technique de teinture à l’indigo, appelée « Ajrakh », est encore pratiquée aujourd’hui par des artisans spécialisés.

En Europe, la garance était largement cultivée pour produire un rouge éclatant. Au Moyen Âge, les teinturiers européens utilisaient également d’autres plantes comme la gaude, qui donnait une couleur jaune, et le pastel des teinturiers, source d’un bleu profond. Ces couleurs étaient très prisées et souvent réservées aux classes sociales les plus élevées.

Transition vers les colorants synthétiques

La révolution industrielle du XIXe siècle a marqué un tournant dans l’histoire des teintures. La découverte des colorants synthétiques, comme la mauvéine par William Henry Perkin en 1856, a permis de produire des couleurs de manière plus rapide et moins coûteuse. Ces colorants synthétiques ont rapidement remplacé les teintures naturelles, entraînant un déclin de la culture des plantes tinctoriales.

Mais les colorants synthétiques, largement utilisés dans l’industrie textile, sont souvent dérivés du pétrole et produits à partir de composés chimiques complexes qui consomment beaucoup d’énergie et génèrent des déchets toxiques. Bien que ces colorants offrent une large gamme de couleurs vives et durables, leur production et leur utilisation ont contribué à la dégradation de l’environnement, à la pollution de l’air, de l’eau et des sols, soulevant des préoccupations quant à leur durabilité.

Renaissance des teintures naturelles

Heureusement, ces dernières décennies ont vu un regain d’intérêt pour les teintures naturelles, produites à partir de sources renouvelables et biodégradables. Leur production et leur utilisation ont un impact environnemental beaucoup plus faible.

La production de teintures naturelles nécessite moins d’énergie et génère moins de déchets toxiques. Enfin, elles peuvent être cultivées de manière durable, en utilisant des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Les consommateurs et les artisans recherchent désormais des alternatives plus respectueuses de l’environnement et de leur santé, relançant ainsi la culture et l’utilisation des plantes tinctoriales. Des designers et des marques de mode adoptent de plus en plus ces teintures pour créer des collections durables et écologiques.

En explorant l’histoire des plantes tinctoriales, nous découvrons non seulement leur importance culturelle et économique, mais aussi leur potentiel pour un avenir plus durable. Dans l’article suivant, nous plongerons dans la science derrière ces plantes fascinantes et découvrirons comment elles produisent leurs couleurs éclatantes.

A lire en ce moment

Un peu de science

Les plantes tinctoriales sont de véritables usines à couleurs, capables de produire une palette de pigments éblouissants. Mais comment ces plantes créent-elles ces couleurs, et quels sont les processus scientifiques derrière leur extraction et leur utilisation ? Plongeons dans le monde fascinant de la biochimie végétale pour le découvrir.

Comment les plantes produisent-elles des couleurs ?

Les couleurs des plantes proviennent de composés chimiques appelés pigments. Ces pigments jouent un rôle crucial dans la vie des plantes, notamment dans la photosynthèse, la protection contre les rayons UV et l’attraction des pollinisateurs. Il existe plusieurs types de pigments végétaux, chacun contribuant à une gamme spécifique de couleurs.

- Chlorophylle : ce pigment vert est essentiel à la photosynthèse, le processus par lequel les plantes convertissent la lumière du soleil en énergie. Bien que la chlorophylle ne soit pas utilisée comme pigment tinctorial, elle est omniprésente dans le monde végétal.

- Caroténoïdes : ces pigments produisent des couleurs allant du jaune au orange et au rouge. On les trouve dans des plantes comme le curcuma, le safran et les carottes. Les caroténoïdes jouent un rôle protecteur en absorbant l’excès de lumière et en neutralisant les radicaux libres.

- Anthocyanes : responsables des teintes rouges, pourpres et bleues, les anthocyanes sont présents dans de nombreuses fleurs, fruits et feuilles. Ils sont sensibles au pH, ce qui signifie que leur couleur peut changer en fonction de l’acidité ou de l’alcalinité de leur environnement.

- Flavonoïdes : cette grande famille de pigments inclut les anthocyanes et d’autres composés qui produisent des couleurs jaunes et blanches. Les flavonoïdes ont des propriétés antioxydantes et sont souvent utilisés en teinture pour leurs nuances variées.

- Quinones : ces pigments, incluant les anthraquinones, sont responsables de couleurs rouges, oranges et jaunes. La garance, par exemple, contient de l’alizarine, une anthraquinone qui produit un rouge profond.

Principaux pigments végétaux et leurs propriétés

Chaque pigment a des propriétés uniques qui influencent son utilisation en teinture. Par exemple, certains pigments sont solubles dans l’eau, tandis que d’autres nécessitent des solvants spécifiques pour être extraits. De plus, la stabilité des pigments à la lumière et au lavage varie, ce qui affecte la durabilité des couleurs produites.

L’indigo est un pigment bleu insoluble dans l’eau. Pour être utilisé en teinture, il doit être réduit en une forme soluble appelée « leuco-indigo ». Une fois appliqué sur le tissu, il s’oxyde à l’air pour retrouver sa forme insoluble et sa couleur bleue caractéristique.

L’Alizarine, extrait de la garance, est un pigment rouge qui forme des complexes stables avec les ions métalliques. Ces complexes, appelés lacs, sont utilisés pour teindre les tissus en rouge.

La curcumine, extraite du curcuma, est un pigment jaune soluble dans l’eau. Elle est souvent utilisée pour teindre les tissus en jaune, mais sa sensibilité à la lumière peut poser des problèmes de durabilité.

Processus d'extraction des couleurs

L’extraction des pigments des plantes tinctoriales est un processus délicat qui nécessite une bonne compréhension des propriétés chimiques des pigments. Voici les étapes générales du processus d’extraction :

Récolte : les plantes sont récoltées au moment optimal pour maximiser la concentration en pigments. Par exemple, les feuilles d’indigo sont récoltées juste avant la floraison, tandis que les racines de garance sont récoltées après deux ou trois ans de croissance.

Séchage : les parties de la plante utilisées pour la teinture sont souvent séchées pour faciliter le stockage et la manipulation. Le séchage doit être effectué à l’abri de la lumière directe pour éviter la dégradation des pigments.

Broyage : les parties séchées de la plante sont broyées en une poudre fine pour augmenter la surface de contact et faciliter l’extraction des pigments.

Extraction : la poudre est ensuite mise en contact avec un solvant approprié, généralement de l’eau, pour extraire les pigments. Le mélange est chauffé et agité pour maximiser l’extraction.

Filtration : le mélange est filtré pour séparer les pigments dissous des résidus végétaux. Le filtrat, contenant les pigments, est ensuite utilisé pour la teinture.

Brut. D'où viennent les pigments naturels ?

Michel Garcia, et couleur garance: pigments et colorants naturels issus des plantes.

Techniques de teinture

Une fois les pigments extraits, ils peuvent être utilisés pour teindre divers matériaux, notamment les tissus, les fils et les fibres. Les techniques de teinture varient en fonction du type de pigment et du matériau à teindre. Voici quelques-unes des techniques les plus courantes :

- Bain de teinture : le matériau à teindre est immergé dans un bain de teinture contenant les pigments dissous. Le bain est chauffé et agité pour assurer une répartition uniforme de la couleur.

- Teinture à froid : certaines teintures, comme l’indigo, nécessitent une teinture à froid pour éviter la dégradation des pigments. Le matériau est immergé dans le bain de teinture à température ambiante et laissé à tremper pendant plusieurs heures.

- Teinture par contact : dans cette technique, les parties de la plante sont directement appliquées sur le matériau à teindre. Par exemple, les feuilles d’indigo peuvent être froissées et appliquées sur un tissu pour créer des motifs bleus.

- Teinture par fermentation : certaines teintures nécessitent une fermentation pour réduire les pigments en une forme soluble. Le matériau est ensuite immergé dans le bain de teinture fermenté et laissé à tremper.

Fixation des couleurs : l'importance des mordants

Pour assurer la durabilité des couleurs, les teintures naturelles nécessitent l’utilisation de mordants. Les mordants sont des substances chimiques qui se lient aux pigments et aux fibres du matériau, fixant ainsi la couleur et améliorant sa résistance à la lumière et au lavage.

Les mordants les plus couramment utilisés sont les sels métalliques (comme le sulfate d’aluminium, le sulfate de fer et le sulfate de cuivre), le gros sel ou la poudre d’Alun. Chaque mordant a des propriétés spécifiques et peut influencer la couleur finale de la teinture. Par exemple, le sulfate d’aluminium produit des couleurs vives et lumineuses, tandis que le sulfate de fer donne des teintes plus sombres et plus ternes. Le processus de mordançage consiste à immerger le matériau dans une solution de mordant avant ou après la teinture. Le matériau est ensuite rincé et séché pour éliminer l’excès de mordant.

En comprenant la science derrière les plantes tinctoriales, nous pouvons mieux apprécier leur complexité et leur potentiel. En adoptant les teintures naturelles, nous pouvons contribuer à un avenir plus durable et respectueux de l’environnement.

Retrouver page … une fiche technique pour teindre du tissu.