Agroof déploie une large palette d’activités autour de l’agroforesterie

30 septembre 2025Les olives noires au sel

27 octobre 2025L’agroforesterie : une révolution douce pour une agriculture résiliente

L’agroforesterie : une révolution douce pour une agriculture résiliente

Longtemps marginalisée au profit de l’agriculture intensive, l’agroforesterie – cette pratique qui associe arbres, cultures et élevage sur une même parcelle – connaît un regain d’intérêt face aux défis climatiques et écologiques. Voyons les quatre points essentiels de cette agriculture.

Bien que certains parlent de l’agroforesterie comme d’une révolution, il ne s’agit pas pour autant d’une innovation. Depuis des millénaires, les sociétés rurales ont cultivé la terre en intégrant des arbres, pour leurs fruits, leur bois, ou simplement pour structurer l’espace. Aujourd’hui, cette approche est réhabilitée comme une solution clé pour une agriculture durable, capable de concilier productivité, préservation de la biodiversité et adaptation au changement climatique.

Mais comment fonctionne l’agroforesterie concrètement ? Quels sont ses avantages, ses limites, et en quoi peut-elle transformer nos paysages et nos systèmes alimentaires ?

Denis Florès présente, en 2013, son exploitation à Vézénobres.

1. Les fondements de l’agroforesterie : imiter la nature pour cultiver mieux

© Arbagris, conseils en agroforesterie

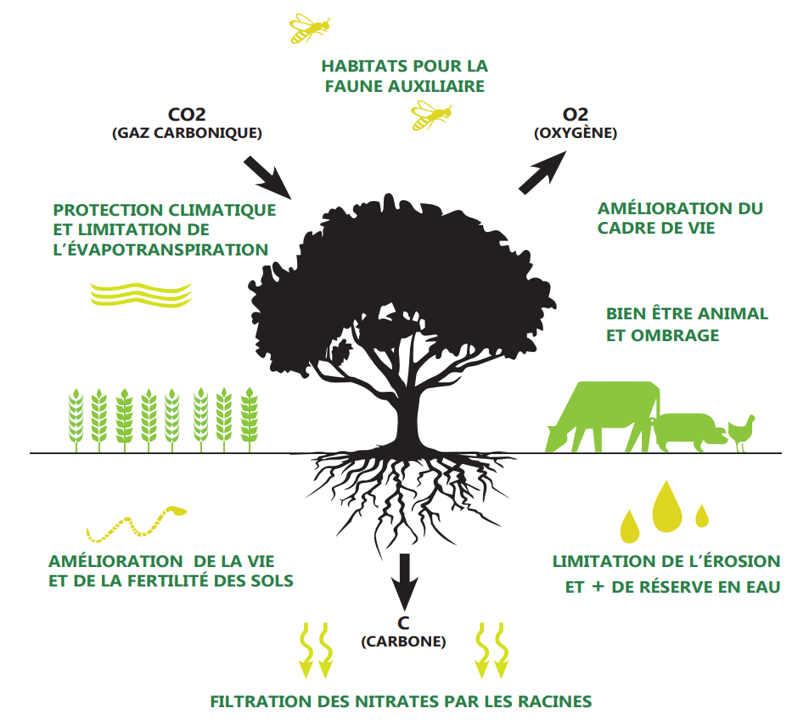

L’agroforesterie repose sur un principe simple : recréer, dans les parcelles agricoles, la diversité et les interactions observées dans les écosystèmes naturels. Contrairement aux monocultures, où une seule espèce domine, elle superpose plusieurs strates végétales :

- Des arbres hauts (fruitiers, feuillus, résineux) pour le bois, les fruits ou l’ombre,

- Des arbustes (noisetiers, arbousiers) ou des haies pour délimiter les parcelles et abriter la faune,

- Des cultures annuelles ou pérennes (céréales, légumes, fourrages) en dessous ou entre les rangées d’arbres,

- Un couvert herbacé pour protéger le sol et nourrir les animaux.

Cette stratification permet d’optimiser l’espace, les ressources (eau, lumière, nutriments) et les services rendus par l’écosystème.

Des modèles adaptés à chaque contexte

L’agroforesterie ne se résume pas à une seule technique. Selon les régions et les objectifs, elle prend différentes formes :

- Intraparcellaire : les arbres sont plantés au milieu des cultures (ex. : noyers dans un champ de blé).

- Sylvopastorale : les animaux pâturent sous ou entre les arbres, qui leur offrent ombre et nourriture complémentaire.

- Bocagère : les haies et alignements d’arbres structurent le paysage, limitent l’érosion et servent de corridors écologiques.

- Multi-étagée : inspirée des forêts-jardins, elle combine plusieurs niveaux de végétation pour maximiser la production et la résilience.

L’enjeu ? Choisir les bonnes essences, les bons espacements et les bonnes associations pour que chaque élément tire profit des autres, sans entrer en compétition.

Culture de tomates sur les Terres de Roumassouze, à Vézénobres.

2. Les atouts de l’agroforesterie : bien plus qu’une simple addition d’arbres

Un bilan écologique positif

- Stockage de carbone et lutte contre le réchauffement. Les arbres, par leur croissance, captent le CO₂ de l’atmosphère et le stockent dans leur biomasse et dans le sol. Selon les études, une parcelle agroforestière peut séquestrer plusieurs tonnes de carbone par hectare et par an – un atout majeur pour atteindre la neutralité carbone. En France, près de 7 millions d’hectares pourraient être concernés par cette pratique, soit un quart des terres agricoles.

Protection des sols et de l’eau – Les racines des arbres stabilisent les sols, réduisant l’érosion causée par le vent ou les pluies intenses. Elles améliorent aussi la structure du sol, favorisant l’infiltration de l’eau et limitant le ruissellement, source de pollution des cours d’eau par les engrais ou pesticides. Enfin, la matière organique apportée par les feuilles et les racines enrichit le sol, réduisant le besoin en intrants chimiques. - Un refuge pour la biodiversité. Les parcelles agroforestières, plus complexes que les monocultures, abritent une faune et une flore plus diversifiées. Les arbres offrent gîte et couvert aux insectes pollinisateurs, aux oiseaux et aux petits mammifères, qui jouent un rôle clé dans la régulation naturelle des ravageurs. Les haies, quant à elles, forment des corridors écologiques essentiels pour la mobilité des espèces.

Des bénéfices économiques tangibles

- Diversification des revenus. L’agroforesterie permet de combiner plusieurs productions sur une même parcelle : bois d’œuvre ou de chauffage, fruits, noix, fourrage, plantes aromatiques ou médicinales. Cette diversification réduit les risques liés aux aléas climatiques ou aux fluctuations des marchés. Par exemple, un éleveur peut vendre du bois tout en produisant du lait, ou un céréalier peut récolter des noix en plus de son blé.

- Réduction des coûts et amélioration des rendements. Grâce à l’ombre et au microclimat créé par les arbres, les cultures sont moins exposées aux stress thermiques et hydriques, ce qui peut stabiliser, voire augmenter, les rendements à long terme. De plus, la présence d’arbres limite les dépenses en engrais (grâce à la fixation d’azote par certaines essences) et en pesticides (grâce à la régulation naturelle des ravageurs).

- Valorisation des paysages et des territoires. Les parcelles agroforestières, en plus d’être productives, transforment les paysages agricoles, les rendant plus attractifs pour le tourisme, la chasse ou les activités de plein air. Elles répondent aussi à une demande croissante des consommateurs pour des produits issus de systèmes respectueux de l’environnement.

Un levier social et culturel

L’agroforesterie redonne une place centrale à l’arbre dans les exploitations, ce qui peut renforcer le lien entre les agriculteurs et leur terre. Elle favorise aussi les échanges de savoirs, notamment entre générations, et peut dynamiser les filières locales (bois, fruits, plantes aromatiques).

3. Les défis à relever : freins et limites

Malgré ses nombreux avantages, l’agroforesterie n’est pas une solution miracle. Plusieurs obstacles entravent son développement :

- Un investissement sur le long terme. Les arbres mettent des décennies à atteindre leur pleine productivité. Pour un agriculteur, cela signifie engager des ressources (temps, argent, espace) sans retour immédiat, ce qui peut être décourageant, surtout dans un contexte économique incertain. La transmission des exploitations peut aussi être compliquée, car les arbres plantés aujourd’hui ne profiteront pleinement qu’aux générations futures.

- Une gestion plus complexe. Associer arbres et cultures demande des compétences spécifiques : choix des essences adaptées au sol et au climat, maîtrise des techniques de taille, gestion de l’enherbement, etc. Sans accompagnement, certains projets peuvent échouer, faute de connaissances suffisantes ou de suivi régulier.

- Des freins réglementaires et fonciers. Les règles d’urbanisme, les droits de plantation, ou encore les modalités d’accès aux aides publiques (comme les subventions pour les haies ou les parcelles agroforestières) peuvent varier d’une région à l’autre, compliquant la mise en œuvre des projets. Par ailleurs, dans les zones où la pression foncière est forte, réserver de l’espace aux arbres peut être perçu comme une perte de surface cultivable.

- Le besoin de références et d’accompagnement. Chaque exploitation est unique, et les modèles agroforestiers doivent être adaptés aux conditions locales (climat, type de sol, marché). Or, les retours d’expérience et les données techniques manquent encore pour certains contextes, ce qui peut freiner les agriculteurs souhaitant se lancer.

4. L’agroforesterie face au changement climatique : une solution d’avenir ?

Atténuation et adaptation : un double bénéfice

Le GIEC et de nombreuses études soulignent le rôle clé de l’agroforesterie dans la lutte contre le changement climatique :

- Atténuation : en stockant du carbone et en réduisant les émissions liées à l’agriculture (moins d’engrais, moins de labour, etc.).

- Adaptation : en créant des microclimats plus stables, en protégeant les cultures des événements extrêmes (sécheresses, canicules, pluies diluviennes) et en diversifiant les sources de revenus pour les agriculteurs.

Des exemples inspirants

- En France : des régions comme la Normandie ou la Bretagne sont pionnières, avec des projets combinant haies bocagères, cultures et élevage. Certaines exploitations produisent ainsi du bois-énergie pour chauffer des bâtiments publics, créant une boucle vertueuse à l’échelle locale.

- En Afrique : au Sahel, l’agroforesterie avec des acacias permet de lutter contre la désertification, d’enrichir les sols et de fournir du fourrage pour le bétail, tout en générant des revenus pour les populations locales.

- En viticulture : des vignerons plantent des arbres entre les rangs de vigne pour limiter l’érosion, réguler l’humidité et améliorer la qualité du raisin, tout en produisant des fruits ou du bois.

Comment accélérer son adoption ?

Pour que l’agroforesterie devienne une norme plutôt qu’une exception, plusieurs pistes sont envisageables : Renforcer la formation et l’accompagnement des agriculteurs, Sensibiliser les consommateurs et les décideurs publics à ses bénéfices, pour créer une demande et un cadre favorable.

Développer la recherche pour affiner les modèles et les adapter à différents contextes pédoclimatiques.

L’agroforesterie n’est pas une recette universelle, mais une boîte à outils permettant de repenser nos systèmes agricoles pour les rendre plus durables, plus productifs et plus résilients. En réintégrant l’arbre dans les parcelles, elle offre une réponse concrète aux enjeux climatiques, tout en recréant du lien entre les hommes, la terre et les écosystèmes.

Son développement suppose cependant de surmonter des freins culturels, techniques et économiques. À nous, citoyens, consommateurs et acteurs du monde agricole, d’en saisir les opportunités pour construire une agriculture capable de nourrir la planète sans la détruire.